Der um 1510 geborene, 1582 gestorbene Unterengadiner Pfarrer, Reformator und Humanist Durich Chiampell (Ulricus Campellus) verfasste, angeregt vom Zürcher Theologen Josias Simmler, den Bündner Teil einer damals geplanten Beschreibung der Eidgenossenschaft. So entstanden nach 1570 die umfangreichen Manuskripte «Raetiae alpestris topographica descriptio» [«Topographische Beschreibung des alpinen Rätien»] (vgl. Campell 1572) und «Historia totius Raetiae» [«Geschichte ganz Rätiens»] (vgl. Campell 1579). Beide Titel sind erst im 19. Jh. im Druck herausgegeben worden.

In der «Topographischen Beschreibung» von 1572 kommt Chiampel auch auf die Gegend von Werdenberg zu sprechen, wobei er einige Bemerkungen zu deren Namen anbringt: «Guerdabergense oppidum cum arce et toto illius dominatu Glaronenses sibi emerunt anno salutis 1517 [millesimo quingentesimo septimo decimo]; qui deinceps illum procuratore seu praefecto misso administrant eique moderantur in hunc usque diem, praefecto ipsam arcem pro sede habente. Ad eundem dominatum pagumque Guerdabergensem qui pertinent loci vicique primarii praeter ipsum oppidum sunt Scevola vulgo ‚Sevelen‘, Raeuen ‚Raevis‘, Boug ‚Buchs‘, Quadrabs vel Crabs ‚Graps‘, Chiamp ‚Gamps‘, et reliqui Raeticorum nominum plerique.» (Campell 1572, 369f.).

[Auf deutsch: «Die Stadt Werdenberg mit der Burg und dem ganzen Herrschaftsgebiet hatten sich die Glarner im Jahre des Heils 1517 gekauft; seither verwalten und beherrschen sie es durch einen abgesandten Vogt bis zum heutigen Tag, indem der Vogt die Burg selber zum Wohnsitz hat. Zum besagten werdenbergischen Herrschaftsgebiet gehören neben der Stadt die Ortschaften und Dörfer Scevola, in der Volkssprache ‚Sevelen‘, Raeuen ‚Raevis‘, Boug ‚Buchs‘, Quadrabs oder Crabs ‚Graps‘, Chiamp ‚Gamps‘, und sehr viele (im Gebiet) verbliebene rätische Namen.»]

Indem Chiampel den Namen der erwähnten Orte alte Formen vorausgehen lässt, gibt er ihnen, wenn auch meist nicht eine verständliche Erklärung, so doch eine geschichtliche Dimension und deutet damit an, dass die Namensformen in einem historischen Entwicklungsprozess stehen, dass in ihnen alte Wörter enthalten sind. Verständlich wird sein Gedankengang im zitierten Textabschnitt allerdings nur im Fall von Gams, das er unmittelbar auf das romanische Appellativ champ ‚Feld’ zurückführt - bei den anderen Namen vermag er eine ursprüngliche Wortbedeutung nicht zu finden; er begnügt sich dort mit dem Zitieren von (meist verderbten) urkundlichen Formen.

Ob solche Überlegungen im Einzelnen richtig oder falsch sind, mag hier als nebensächlich gelten - unverkennbar ist jedenfalls, dass auch damals, vor bald viereinhalb Jahrhunderten, über Ortsnamen und ihre Bedeutung nachgedacht wurde. Zwar war man von einem systematischen Forschungsansatz damals noch weit entfernt. Aber das Interesse an den Namen ist gerade bei den Autoren des 16. Jhs. unverkennbar, und mit der Schlussbemerkung «et reliqui Raeticorum nominum plerique» macht Chiampel deutlich, dass ihm die vielen «rätischen» (d. h.: rätoromanischen) Namen in unserer Gegend nicht entgangen waren. Natürlich war ihm, der auch in Klosters und Chur als Pfarrer gewirkt hatte, dieser Umstand auch aus Deutschbünden wohlbekannt.

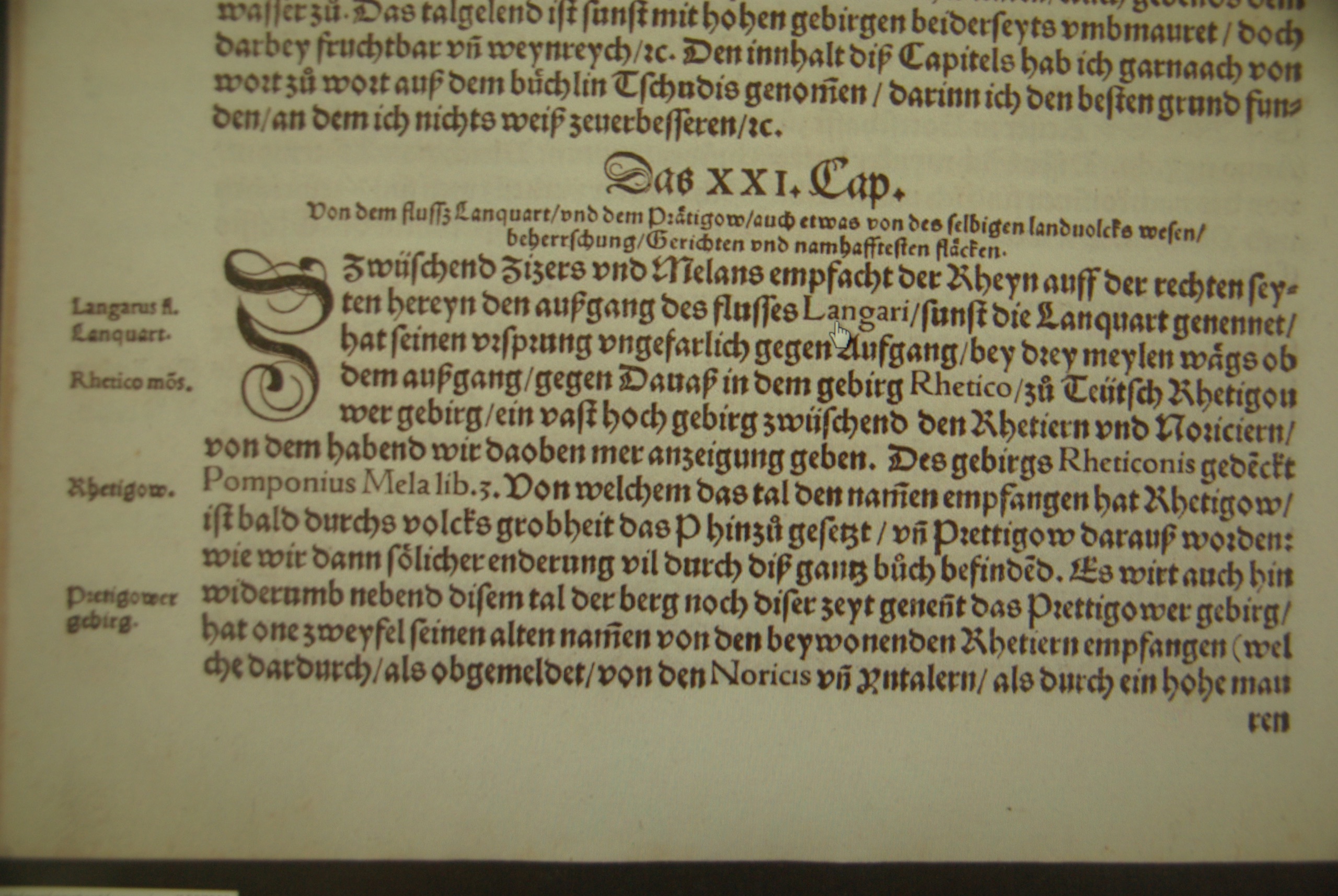

Auch der Glarner Chronist Aegidius (Gilg) Tschudi (1505-1572) hat sich über die romanische Sprache und ihren Überlebenskampf geäussert. In «Die vralt warhafftig Alpisch Rhetia» (1538) schreibt er [S. 13f.]: «[...] Dieser Rhetijschen spraach gebrucht noch mehrteils die landtschafft Rhetie / in sonnders was ob Chur gelegen / die wir Tütschen / Churwälsch / vnd sy selbs Romanisch nemmend [...]. Die gemelt Rhetijsch spraach ist innert anderthalbhundert jaren mercklich abgangen / vnn die tütsch zuogenommen / als noch täglich beschicht / dann wenig über menschen gedechtnuß / die statt Chur vnd ferrer hinab / noch alles wälscher spraach gewesen / so yetz die Tütsch angenommen.» (vgl. http://www.e-rara.ch/bau_1/content/pageview/43038).

Dann holt Tschudi aus zu einem Exkurs über die besondere Entwicklung des Romanischen und auch über die Gründe, die zu dessen Rückgang geführt haben könnten. Dabei greift er weit zurück in die Zeit, als der römische Geschichtsschreiber Titus Livius (59 v. Chr. bis 17 n. Chr.) lebte [S. 14]: «Also zuo Livii zyten / vnd ouch yetz / ist der Rhetier spraach vß grobheit vnd pürischer art so vast gebrochen worden / das dieser zyt die Thuscaner vnd andre völcker in Jtalia / sy nit verstond / sind doch einer nation von jrn eltern / glich wie ouch die Edellüt by inen [den «Rhetiern»] an sitten geendert / das man sy vorn purn nit mehr vnderscheiden kann.» Hier offenbart sich einmal mehr die Anschauung jener Zeit, wonach «Grobheit und bäurische Art» die gebirgsbewohnenden Romanen von ihren italienischen Brüdern getrennt hätte und zum Untergang ihrer Sprache hätte führen müssen.

Der Glarner Chronist Gilg Tschudi im Jahr 1538 zum Churwälschen oder Romanischen (in «Die vralt warhafftig Alpisch Rhetia»). Universitätsbibliothek Basel, EJ V 2-. Link: http://doi.org/10.3931/e-rara-1460. Ausschnitt von S. 15.

Tschudi fährt nämlich fort mit der «Begründung», warum man das Romanische nicht schreiben könne [S. 14f.]: «Die Rhetijsch spraach ist nit gericht / das man die schryben könne / dann all brieff vnd geschrifften in jrm lande / sind von alter har in Latin / vnd yetz mehrteils zuo tütsch gestelt. Es ist ouch nit wunder das die sitten vnd spraach by jnen ergrobet / dann als sie anfangs lange zyt allein die rühesten vnd obersten wildinen besessen / hat mengklich ruhe handarbeit thuon müssen / dann sy sunst nit jro narung gehaben / [ich] acht ouch / schuolen vnd leermeister schrybens vnn lesens / vnder den nachkommen nit gewesen / noch dero gepflegen / sonders allein rüthowen / mistgablen / vnd segentzen gebrucht / dardurch sie in künfftigem aller Grammatic / schrybens vnnd redens art entwonet / ye lenger ye vester zuo grobem bruch / vnnd verböserung der spraach kommen / als noch vndern Tütschen vnd allen lannden gesehen wirt / das die in wildinen / von wegen das sy on alle leer schrybens vnd lesens wonend / vnd vfferzogen werdend / mit grobheit vnnd verböserung der spraachen / ganz vnglych andern dero nation geartet sind.». Das ist die damals geläufige Degenerationsthese, welche im Romanischen bloss heruntergekommenes Latein sah.

Die Meinung, das Romanische sei minderwertig, scheint vor Zeiten auch im Werdenberg nicht unbekannt gewesen zu sein. Dafür lässt sich ein kleines Beispiel aus unserer Mundart anbringen: Wenn am Grabser Berg ein kleines Kind noch nicht «recht reden», sich noch nicht klar verständlich machen kann, dann sagt man von ihm, dass «es wälschet», oder: «es het e Wälscheti». In diesem «Wälsch» steckt nichts anderes als die alte Sprachbezeichnung für das Romanische, hier eben «Churwälsch», das auch von den «abtrünnigen» Nachfahren auf diese Weise abgewertet wurde. Die Wortverwendung ist übrigens weit verbreitet: Nach Grimm 27, 1354 heisst süddeutsch wälschen auch: 'undeutlich, unverständlich reden', elsässisch Walscher 'einer, der undeutlich redet'.

Der Glarner Chronist Gilg Tschudi weilte 1530-1532 als eidgenössischer Landvogt auf Schloss Sargans. Er war offensichtlich auch mit Unterrätien vertraut, wie bei der Lektüre seiner Beschreibung Rätiens klar wird. Als er auf das Rhein- und Seeztal zu sprechen kommt, weist er besonders auf die dort zahlreichen romanischen Geländenamen hin: «Dann ob schon die wälsch spraach zuo Chur vnnd an vil orten in Rhetia abgangen / vnd die tütsch angenommen / werdend doch an denen enden hinab biss für den Walensee mehrteils alle dörffer / berg / wält / täler / alpen / wasser / äcker vnn matten noch mit wälschen nammen genemptt / dessglich etlich flecken dem Rhin nach / bis anfang des Boden sees / sonders Bregentz halb [...]». Mit der Schlussbemerkung «sonders Bregentz halb» [also: ‘besonders auf der Bregenzer Seite’] spielt er auf den Umstand an, dass vordeutsche Siedlungsnamen bis zum Bodensee hinunter namentlich auf der vorarlbergischen Rheintalseite (mit Götzis, Hohenems und Bregenz) vorkommen, während im unteren Teil des st.gallischen Rheintals fast nur noch deutsche Dorfnamen zu finden sind [S. 20f.]: «Item an der andern syten an dem Rhin gegen Montfort über / ligt ein dorff an einem kleinen sinweln [= ‘runden’] berglin / vß tütscher mißbruchung Montiglen genant / in Rhetijsch Monticulus / sunst wenig mehr Rhetijscher nammen an der selben syten hinab wertz / dann mehrteils alle dörffer / flecken / berg vnd täler / gmeinlich des Rhintals / tütscher namen / als Grünenstein / Wartensee / item Altstetten / Rineck / Marpach / Balgach / Bernegk /Rosenberg / Monstein / Buochberg / vnd ander nammen in gmein / vnnot [= ‘unnötig’] zuo erzelen. Darumb sy on zwyfel nit des Rhetijschen harkommens / aber wol dero vnderthonen worden [...]».

Nur ein gutes Dutzend Jahre nach Tschudis Urteil wurde dann aber die Vorstellung einer angeblichen Minderwertigkeit der romanischen Sprache glanzvoll widerlegt mit dem Erscheinen der ersten romanischen Schriftwerke (siehe weiter oben). Allerdings zerfiel dieses bündnerische Literaturschaffen nun alsbald in die unterschiedlichen Regionalmundarten Graubündens - eine für Gedeihen und Fortbestand der Kleinsprache nachteilige Entwicklung, die sich zum einen aus dem konfessionellen Gegensatz zwischen den Regionen nach der Reformation erklärt, dann aber auch aus dem Umstand, dass Chur bereits im 15. Jh. verdeutscht worden war und damit als natürliches kulturelles Zentrum der Romanen ausfiel.

© Copyright by Werdenberger namenbuch | Impressum | ABG | DATENSCHUTZ | Cookie Settings

Webdesign by MultiDigital